【百姓故事汇】从高原草甸到林壑幽深

60年前,他是农专毕业的学生,在国家亟需建设人才之际远赴木兰围场,将数千个日夜播撒在漫漫荒原,承担起140万亩荒甸的造林工作。

35年前,造林事业初具规模,他由于身体原因调离,看着车窗外飞速后退的片片林木,在他的眼中逐渐模糊成同一种颜色。

14年前,当他再次踏上这片土地,与妻子一同远眺叠翠的山峦,他激动得像个初次出远门的孩子:“我们当初建的林场,已经这么多了!”

他是今年81岁的老务林人张金阁。这片林场,被人称作“塞罕坝”。

2008,塞罕坝

荒漠,露宿与风餐

塞罕坝机械林场位于河北省北部。近代以来,由于过垦及山火,原本水草丰沛的高岭在几十年内退化为一片荒滩。新中国成立以来,为改变“风沙紧逼北京城”的严峻形势,林业部决定在河北省承德市塞罕坝组建机械林场。

1962年,张金阁刚从承德农专毕业。为响应国家分配,他在那年秋天搭上了开往塞罕坝的解放牌敞车。与他同去的,还有由53人、47人和27人组成的承德农专、东北林学院、白城林业机械学院共127名大中专学生。九月的塞罕坝已经下起了雪,敞车在盘山路上颠簸而行,白毛风扬得他满脸都是尘土与雪水。

彼时他还不知道,他要在那里度过生命中闪亮的二十五载光阴。

塞罕坝用沉默和冷酷迎接这些来自天南海北的不速之客:过度采伐导致了土地沙化,让那里成为一片无何有的荒原。张金阁决意要让沙地里生出绿洲,但在这之前,他知道,他们首先得有自己的住处。

马厩和窝棚成了暂时的庇护所。为了抵御寒风,需要从地面向下挖出一个倾斜的斜坡,到达一定深度后横向扩张,以桦树树干加固后形成坝上独有的地窨子。火炕是石板砌成的,其下是一台土灶坑,以备天冷时烧干柴取暖;门上的裂缝全部用干草填隙,各处苫上草被,防止冷风侵袭。即便如此,地窨子防风御寒的效果甚微,只能将将算作容身之所。有时一觉醒来,大雪已然将木门封死。

坝上最缺的是食物。即使会有货车定期运送,送来的也不过是萝卜、白菜这些蔬菜。然而对于林场人来说,已经是难得的珍馐佳肴。每到冬天食物格外短缺,个把月见不到菜,更别提荤腥,只能靠着莜面勉强捱过漫长的严寒。

塞罕坝的数个冬天里,他自述“冻得透透的,气温甚至到了零下四十度”。四五十公分的雪被覆盖下,出门巡山只能穿上及膝的毡靴和草草缝制的羊皮袄——羊毛是向内的。在小孙女的探访结束时,他递上她的羊羔绒外衣,也会将羊毛面贴心地翻向里面:“天冷,别冻着了。”

“再苦再难,我不能走”

一千五百米的海拔,身体和心灵都悬在高空,苗木成了张金阁唯一的依靠。

他从早几个月上坝的同事处得知,1962年的春天,近1000棵树苗从东北地区运来坝上,他们满怀信心地栽下,但成活率不足5%,只有不到50棵活到了当年秋天。第二年春天,在改良了种植方法之后,创业者们又种下了1240棵树苗,结果是残酷的——成活率不到百分之八。

造林事业的挫败让众人备受打击。加上苦寒荒凉的环境,先后有将近三分之一的毕业生申请调走。张金阁也不是没想过离开,但想到林场建设事业任重道远,他终于留了下来。他含泪清理着破败的林木,收割一年以来的心血。由于失水,这些远道而来的幼苗已经变得土黄,呈现出与沙地一般的颜色,似乎化为了荒丘的一部分,松散、易碎。

经过不断试错,务林人逐渐发现了造林失败的原因:外地苗木在运输过程中容易失水、伤热,且适应不了塞罕坝风大天干、异常寒冷的气候。经过考察实践,他们决定从树籽开始,自己育苗。

那段时间,除了吃饭、睡觉,他把其余的时间都花在了苗圃育苗上。经过一段时间的改进,他们抛弃了传统的遮荫育苗法,转而采取成活率更高的全光育苗,并总结出一套完整的育苗经验。

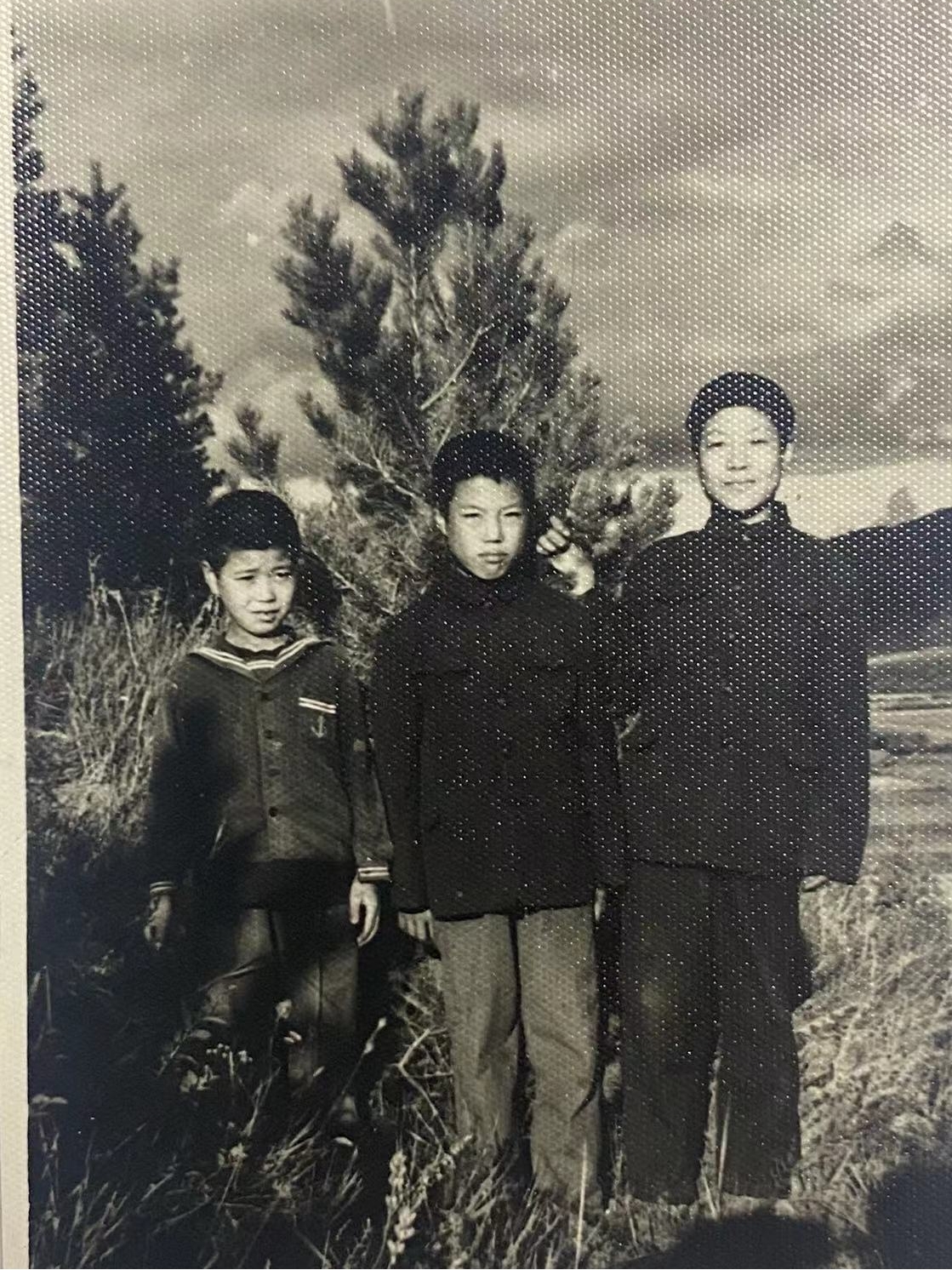

张金阁与林木的合影

树苗在苗圃里生长2-3年后,便可以移植到荒滩上。1966年春天,机械林场的东方红拖拉机叫得比平时更响亮,向高原荒甸宣告造林事业的初步胜利。张金阁骄傲地坐在拖拉机上,拉着两部植树机,投苗员坐在植树机上插苗。按照“深种浅提,埋没红皮”的原则,最佳的投苗深度为1-1.5米,其后跟着两人将翻出的泥土踏平,使苗木保持充足的水分。

那一年春天,塞罕坝人一鼓作气,造林516亩、树苗成活率达到了90%以上,在漫漫沙海中央宛如一片绿色的孤岛。

“我有什么理由抱怨?”

林场条件改善后,张金阁从地窨子搬到了大院里,与他一起的,还有妻子淑莲和他们的三个孩子。

提到孩子们,如今八十一岁的他沉默了一晌,随后说:“挺对不住他们的,让孩子和我们一起吃苦。”这是他第一次提及“苦”这个字。

淑莲回忆起坝上的生活,最先想到的是某天从苗圃赶回家的一幕:不到两岁的小儿子坐在院子中央嚎啕大哭,老大手足无措地哄着,透过弟弟的哭声大声对她喊道:“妈,二弟翻墙找你去了,小弟一直哭。”她一直对没有多花时间陪孩子心怀歉疚:“他们几个都懂事,可是一晃就长大了。”

张金阁的三个孩子

在他们的长子刚满十岁那年,一场雨凇悄无声息地降临在林场。

这种天气即使在极寒的坝上也并不多见。受气温影响,树木本身的温度已然降至零下,突如其来的降雨仅在一瞬间就将簇簇枝干封冻在冰晶中。三个孩子自是不肯放过这样难得一见的景观,老大最先爬上了树顶,向两个弟弟宣布道:“我给你们摘最高的冰溜子。”

但对于树木来说,雨凇可能是致命的。越来越厚重的冰凌堆积会让树木枝杈不堪重负,甚至会将一棵历经十余年长成的松树置于死地。

晚饭吃过了,淑莲才等到丈夫回家。她为他脱下帽子,问他:“怎么样了?”

张金阁提起暖壶,为自己倒一杯热水,摇头道:“完了。”

“伤了多少?”

“我估计得有一半,全折了。具体数量还没统计。”接着是喝水的声音和沉重的叹息。

当晚,冰凌压断树枝的声音不时地从窗外传来,变成利刃扎在张金阁心上。他一夜没有睡好。

数十年后,这段历史作为现象解释,出现在百度百科“雨凇”的词条解释下:

“河北省的承德市塞罕坝林场于1977年10月27-28日出现了一次罕见的雨凇,受灾面积40万亩,占当时有林地面积一半以上,使60多万棵树折断,其中折干、折冠、劈裂、严重弯曲的重灾区面积20万亩,损失成林5000多万株、蓄积30多万立方米。”

词条没有记录林场人重建的过程。过了这么多年,张金阁自己也说不清自己和同伴们是以一种什么样的勇气清理死树,又是怎样投入到新的建设中的。他说:“毛主席讲,‘红军不怕远征难,万水千山只等闲’,我们再苦再难,也比不上那时候,有什么理由抱怨?”

“张叔”的授业之道

张金阁的普通话不标准。他说话带点方言,会把“国”发成“果”——以现在考取教师资格证的标准讲,他是不适合做老师的。

但当总场提出要办一所子弟学校时,张金阁立即自请去学校教书:“我记忆力好,念农专的时候成绩也排在前面。” 从小山村里走出来的他深知:让孩子有书念,比什么都重要。正是人才紧缺的时候,场领导很快同意了他的要求。

学校不久就办起来了,张金阁教初中生的数学和政治。离开学校多年的他又重新拿起了课本,在他的眼里,种树和育人是一个道理:得从根上开始。

张金阁在大院里,墙上的标语为:造林一时 防火常事

场里为员工子弟出了书费和学费,刚刚建校,学生一窝蜂地全涌来了。张金阁很喜欢这份工作,纵然是枯燥的《代数》《几何》,他也总是能掰开揉碎,讲得清清楚楚。他说,讲好课得先管好班。初中生十几岁,正是好动的时候,但只要张金阁桌子一拍、脸一冷,班上就没有人敢出声。

张金阁对学生很严,但在教师的身份以外,他还是大部分学生口中的“张叔”“张伯”。碰上难得的改善伙食,他也会喊学生来一起吃。蒸鸡蛋羹算是坝上罕见的美味,淑莲每次做都要打十几个鸡蛋进去,为的是让每个学生都能吃上两口。羹匙在一双双小手之间传来传去,“吸溜吸溜”和孩子们的争吵声此起彼伏。张金阁总说,人越多越热闹,东西才好吃。

三代人的坚守

1982年,林场已经在沙地荒原上造林96万亩,总计32万余株,远远超出了1962年确定的造林任务。此后张金阁又在坝上住了五年,直到1987年,由于身体原因,他才离开这片见证他所有青春的土地。

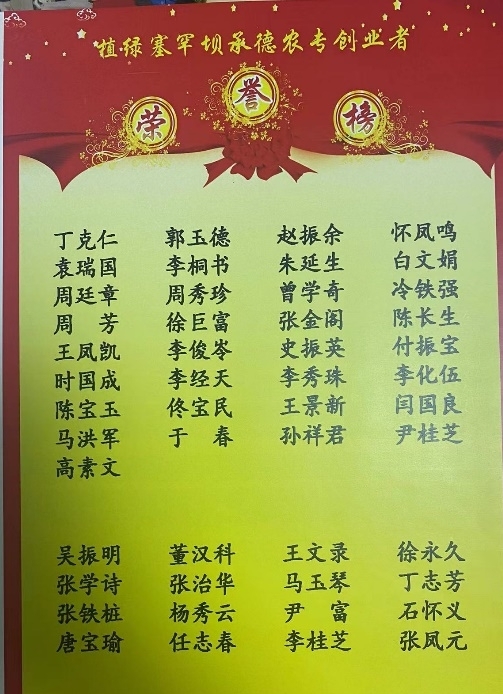

张金阁总会讲起他当年的故事,他引以为傲的一段时光。他手里有一本2017年与同学聚首塞罕坝时印发的纪念册,封面大大地写着“塞罕坝创业者之歌农专同学会”,配图是塞罕塔周围一望无际的松林。翻开第一页是一张荣誉榜,记录了“植绿塞罕坝承德农专创业者”每个人的姓名。比起“务林人”,张金阁更喜欢“创业者”这个名字:从无到有,都由他们自己一步步创造出来。

张金阁收藏的“荣誉榜”

八十一岁,张金阁的身体已经大不如前。他患上了心脏病,经常头晕、心慌,有时候做着手头的事情,会突然停下来问淑莲:“我刚才想干什么来着?”但每到年关,他都会买一本老黄历,近乎虔诚地每天记录北京、承德和他自己所在县城的天气。这是他在塞罕坝时就养成的习惯,他用自己独特的方式守望与之相伴二十五年的林海。

张金阁的长子留在了坝上工作,如今也已经成为了丰富沟营林区主任、塞罕坝第二代护林人。在21世纪,护林事业已经不再需要骑马巡山、风餐露宿,但他永远记得那段“渴饮沟河水,饥食黑莜面”的艰苦岁月,也永远记得父亲向林场走去的背影。他的女儿楠楠,也在前几年考取了林场的森林警察。女性在警察行业里并不吃香,但张金阁听到楠楠入职的消息后格外欢喜:“我们家,三代人都献给了林场!”

文:大连理工大学2020级广播电视学专业张可盈

图:大连理工大学2020级广播电视学专业张可盈

【声明】本文图片、文字版权归原作者所有,如有侵权请联系我们。本文仅代表作者观点。天健网提供信息发布平台。